「うちは家族仲がいいから、相続でもめることはない」

そう信じていても、法律のルールを知らないと思わぬトラブルに発展することがあります。特に、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の相続分に関するルールは、2013年の最高裁判決と民法改正によって大変革がありました。

この記事では、2024年施行の「相続登記義務化」との関係にも触れ、司法書士の実務視点でわかりやすくご案内します。

- あなたの相続に適用されるルールが一目でわかる早見表

- 新旧ルールで相続分がいくら変わるかの具体例

- 自分で判断できる適用ルールの3ステップチェックリスト

- 2024年から始まった「相続登記義務化」との関係性

ご自身の家族に関わる大切な知識です。ぜひ最後までご覧ください。

あなたの相続ルールが一目でわかる早見表

まず結論から。あなたの相続にどのルールが適用されるかは、被相続人(亡くなった方)がいつ亡くなったかで決まります。

| 相続が始まった日(被相続人が亡くなった日) | 適用されるルール | 嫡出子と非嫡出子の相続分 |

|---|---|---|

| 2013年9月5日以降 | 新ルール | 完全に平等 |

| 2001年7月1日~2013年9月4日 | ケースバイケース | 遺産分割が未了なら平等、完了済みなら不平等 |

| 2001年6月30日以前 | 旧ルール | 不平等(非嫡出子は嫡出子の半分) |

【コラム】嫡出子と非嫡出子とは?

- 嫡出子(ちゃくしゅつし): 法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことです。

- 非嫡出子(ひちゃくしゅつし): 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。父親との法律上の親子関係を成立させるためには、父親による「認知(にんち)」が必要です。

新旧比較:具体的に相続分はいくら変わるのか?

ルール変更で、具体的にどれくらい取り分が変わるのでしょうか。非常に多いケースで見てみましょう。

【事例】

遺産総額6,000万円。相続人は、妻・長男(嫡出子)・長女(父に認知された非嫡出子)の3人。

旧ルール(不平等)

- 妻:3,000万円

- 長男:2,000万円

- 長女:1,000万円

新ルール(平等)

- 妻:3,000万円

- 長男:1,500万円

- 長女:1,500万円

この通り、新ルールでは長女の取り分が500万円増え、長男と完全に同額になります。この差が、後の家族関係に大きな影響を与えることは少なくありません。

専門家の視点:なぜルールは変わった?歴史的背景と判決のポイント

この大きな転換点は、2013年9月4日の最高裁判所大法廷決定です。

最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする当時の民法の規定を、憲法違反(違憲)であると判断しました。

判決のポイントは、「親が婚姻しているかどうかは、子どもの責任ではない。自分で選べないことで不利益を被るのは、法の下の平等に反する」という点にあります。

この歴史的な判断を受け、国会は速やかに民法を改正。子の出自によって相続分に差を設ける条文(旧民法900条4号ただし書)は削除されました。

(参考:裁判所ウェブサイト – 最高裁判所大法廷決定 平成25年9月4日)

セルフチェック:あなたのケースは?適用ルール3ステップ判定

ご自身のケースがどのルールに当たるか、以下の3ステップで確認してみましょう。

STEP 1:相続開始日を確認しましょう

まず、被相続人(亡くなった方)の死亡日が記載された戸籍謄本(除籍謄本)を手元に用意します。相続手続きの基本となる最も重要な情報です。

STEP 2:相続開始日でルールを仮判定

被相続人が亡くなった日はいつですか?

- [ ] 2013年9月5日以降 → 【新ルール(平等)】が適用されます。

- [ ] 2001年6月30日以前 → 【旧ルール(不平等)】が適用されます。

- [ ] 2001年7月1日~2013年9月4日の間 → STEP3へ進んでください。

STEP 3:遺産分割の状況を確認(STEP2で該当した方のみ)

相続開始後、遺産の分け方について法的に確定していますか?

- [ ] いいえ、まだ遺産分割協議をしていない。または協議中。

→ 【新ルール(平等)】が適用される可能性が極めて高いです。 - [ ] はい、すでに遺産分割協議書を作成した。または調停・審判が確定している。

→ 原則として、その内容は覆らず【旧ルール(不平等)】が適用されます。

もし判断に迷う場合は、自己判断せず専門家にご相談ください。

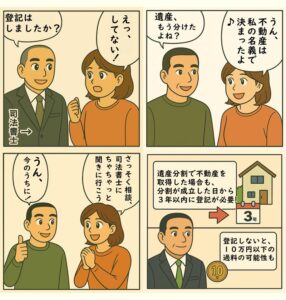

実務の注意点:2024年施行「相続登記の義務化」との関係

このルール変更の理解は、2024年4月1日に始まった相続登記の義務化によって、さらに重要性を増しています。

相続登記の義務化とは、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に、法務局へ名義変更の登記を申請することが義務になった制度です。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なぜこのルール変更が登記義務化に関係するのか?

「正しい相続分で、正しい相続人の名義に登記する」ことが大前提だからです。

【司法書士の実務経験より】

実際に、「15年前に亡くなった父の不動産を、ようやく相続登記しよう」というご相談がありました。戸籍を調べると、依頼者も知らなかった非嫡出子の存在が判明。相続開始日が2013年改正前の微妙な時期だったため、新旧どちらのルールが適用されるかで、その非嫡出子の方の相続分が大きく変わる事案でした。もし、誤った相続分で登記を申請すれば、手続きのやり直しだけでなく、過料のリスクや親族間の新たな火種になりかねません。

このように、相続登記の義務化は、過去の相続であっても「先送り」を許してくれません。そして、その登記を正しく行うためには、適用される相続ルールを正確に理解することが不可欠なのです。

相続の不安は専門家へ。無料相談も活用しよう

今回は、非嫡出子の相続分に関する重要なルール変更について解説しました。

- 現在は、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等。

- ただし、相続が始まった時期によって適用ルールが異なるため要注意。

- 相続登記の義務化により、正確な相続手続きの重要性が増している。

相続は、法律と感情が複雑に絡み合う、専門性の高い分野です。少しでも不安や疑問があれば、ご自身で抱え込まず、ぜひ専門家を頼ってください。

お近くの司法書士や弁護士は、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。また、法務局や法テラスでは無料相談も行っていますので、第一歩として活用するのも良いでしょう。

(相談先参考:日本司法書士会連合会, 法テラス)

正しい知識を持つことが、あなたとあなたの大切な家族をトラブルから守る一番の近道です。